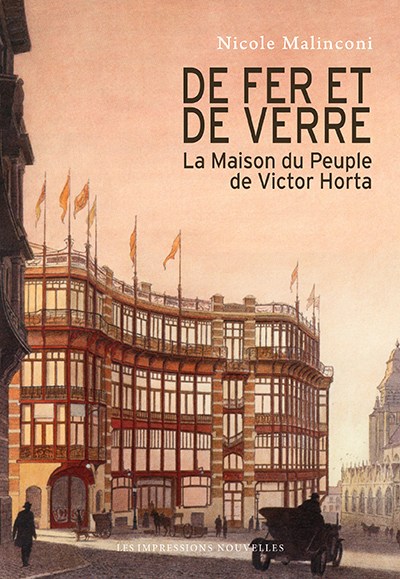

De fer et de verre. La Maison du Peuple de Victor Horta

Pour les Bruxellois branchés du vingt-et-unième siècle, la Maison du Peuple est un bar ouvert sur le Parvis Saint Gilles ; pour les aînés, un édifice du quartier de La Chapelle qu’ils ont peut-être fréquenté, une Maison rouge ; pour les amateurs et les férus d’architecture, un bâtiment public, chef-d’œuvre de l’Art nouveau, né du talent Victor Horta à la demande du Parti Ouvrier Belge à la fin du dix-neuvième siècle et l’exemple type de la brutalité des spéculations immobilières, de la mémoire défaillante des hommes et de l’inconséquente bruxellisation. Pour beaucoup, elle n’est pas même un souvenir. L’intérêt de Nicole Malinconi pour l’histoire de ce bâtiment inauguré en 1899 en présence de Jean Jaurès et détruit en 1965 s’éveille lors de l’écriture de textes brefs sur les choses démolies ou en cours de démolition à Bruxelles. Elle qui, depuis Hôpital silence , écrit au risque de et contre la perte est touchée par ce destin. Plus elle approfondissait sa connaissance de la Maison, plus son écriture s’ouvrait, accueillait. Advenait. Et elle d’en écrire l’histoire presque comme si c’était celle d’une personne (« on peut dire qu’elle en avait vu des choses et connu des hommes »). De l’inscrire dans l’histoire de la Belgique, du mouvement socialiste belge, de ses trahisons aux ouvriers, des deux guerres mondiales, des grèves de soixante… Lire aussi : extrait de De fer et de verre La vie de la Maison du Peuple commence vingt ans avant sa conception, sur un constat : les plus pauvres sont floués sur la qualité du pain, d’autres s’enrichissent à leurs dépens. Pour y remédier, une coopérative est fondée, très vite devenue prospère. Pour continuer ces activités boulangères et d’autres, une Maison du Peuple est créée dans l’ancienne synagogue de la rue de Bavière. Le succès est vif ; les projets de coopératives se multiplient, le café déborde de monde. Il faut un édifice plus grand encore. Le Parti Ouvrier belge se met à rêver d’un bâtiment à la grandeur des besoins du peuple, qu’il s’agisse des nécessités alimentaires, vestimentaires, intellectuelles – l’instruction et la culture font partie des préoccupations du Parti. Il achète un terrain exigu, irrégulier, en pente dans la rue Stevens et demande à Victor Horta, architecte dont la vision moderne des matériaux est déjà réputée, de dessiner cette maison grandiose. Celui-ci l’imagine tel un « palais ». Un palais pour la classe ouvrière qui respectera l’organisation des coopératives. Un palais de quatre étages avec ateliers, bureaux, café, magasins, salle d’assemblées politiques, culturelles et festives. S’y tiendront les grands débats de société (l’affaire Dreyfus, le suffrage universel…), les grands combats socialistes, politiques, pacifistes… Nicole Malinconi raconte ces événements historiques avec la même sensibilité que les plus petites choses, comme ces femmes qui, lors la première guerre mondiale, transformaient les sacs de farine en taies d’oreiller, serviettes… ou brodaient des remerciements aux villes américaines bienfaitrices. Lorsque son récit aborde les abymes de la seconde guerre mondiale, elle s’éloigne pas à pas de la rue Stevens et nous emmène dans le proche et populaire quartier des Marolles, terre d’accueil et d’exil des Juifs de l’Est…Avec De fer et de verre , Nicole Malinconi ajoute une dimension historique à son écriture (déjà ébauchée dans Un grand amour ). Elle reste, cependant, au plus près du réel, fidèle aux « mots les plus simples, les mots de tout le monde » [1] . Si elle s’est nourrie d’entretiens et de lectures, que son récit suit la ligne du temps de l’histoire officielle, elle a écrit ce livre, tout autant que ses prédécesseurs, dans la nuit blanche du savoir. Du manque, du vide, des mots ont surgi. Des mots qui ravivent l’humanité souvent absente des essais historiques. Alors, nous, lecteur, lectrice, assistons à la création de la Maison du Peuple par Victor Horta. Souffrons des blessures qui lui sont infligées chaque fois qu’elle est transformée sans même demander son avis. Nous vivons dans ses murs, regardons par ses fenêtres. Notre présent est historique. Sans dialogue aucun ni reconstitution romanesque, nous entendons parler le peuple, le voyons vivre. Ressentons ce qu’ont vécu ces êtres de chair, de sentiments, d’opinions ; cette Maison de fer et de verre détruite sans l’once d’un état d’âme malgré la résistance d’une partie de l’opinion belge et internationale. Nous sommes blessé.e.s de sa mise au rebut, de ses restes rouillés, volés, revendus. Quelques vestiges ont pu être sauvés et restaurés. Ils garnissent la station de métro Horta à Bruxelles, le Grand Café Horta d’Anvers. Piètre dédommagement… Par bonheur, le livre de Nicole Malinconi pourra désormais servir de mémoire vive à cette histoire là. Magnifique consolation. Michel Zumkir [1] Pierre PIRET , Introduction à Que dire de l’écriture ? de Nicole Malinconi , Lansman, 2014.…