Maisons d’écrivain: où en est la Belgique?

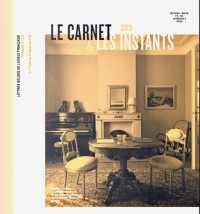

Pour une Europe des patrimoines littéraires? « Il faut des résistants à l’amnésie culturelle ambiante ». C’est par ces mots que Jacques De Decker a terminé son intervention lors de la journée d’étude intitulée « Pour une Europe des patrimoines littéraires » organisée à Bourges du 15 au 17 novembre 2018 par la Fédération des maisons d’écrivain XX à l’occasion de son vingtième anniversaire. Il soulignait ainsi le rôle crucial des maisons d’écrivain et des musées littéraires pour faire vivre la littérature sur le terrain, au cœur de la cité. Il affirmait aussi sa conviction que l’Europe serait culturelle ou ne serait pas et que sa construction, si elle ne reposait que sur une union économique, resterait superficielle et incapable de répondre aux bouleversements que traverse le monde. La conclusion de cette rencontre, qui réunissait des représentants de huit pays européens, fut un plaidoyer d’Alain Tourneux, président de la Fédération française des maisons d’écrivain, pour la création de routes littéraires européennes et la coopération entre les différents réseaux nationaux de maisons d’écrivain et de patrimoines littéraires. L’objectif serait de bâtir des ponts, de créer des outils communs de promotion et de recherche et d’encourager des jumelages entre des maisons d’écrivains, des fonds d’archives et des musées littéraires de différents pays. La Belgique francophone peut-elle s’inscrire dans cette dynamique naissante? Les maisons d’écrivain, un vivier culturel Les patrimoines littéraires présentent des enjeux importants du point de vue culturel, pédagogique et touristique. Avec les maisons d’écrivain, la littérature sort de la page, s’ancre dans un territoire et, soudain, la communauté invisible qui entoure l’œuvre se matérialise et, mieux, s’élargit. Le lieu littéraire perpétue une mémoire, mais il ne réussit sa mission que si, en plus de conserver le passé, il le rend intelligible dans le présent, le met en dialogue avec l’actualité et en fait un foyer de créativité et de réflexion de nature à nourrir l’avenir. Une maison d’écrivain est un lieu de vie, sa vocation est d’accueillir. Des publics très différents ne cessent de s’y croiser: des spécialistes d’une œuvre, des lecteurs plus ou moins assidus, des enseignants et leur classe, comme de simples curieux, ce qui demande un travail important de réflexion en matière de muséographie et d’offre de médiation. Une rencontre comme celle de Bourges, réunissant plus d’une centaine de conservateurs de maisons d’écrivain, a mis en évidence une volonté très largement partagée d’éviter le figement qui ferait de la maison un mausolée. La plupart des maisons d’écrivain proposent en effet des animations pédagogiques, participent à des projets de recherche, accueillent des rencontres, des journées d’études, des expositions, des spectacles… Beaucoup d’entre elles organisent également des résidences d’écrivain, ce qui témoigne de la volonté que la maison, dont l’essence est d’avoir été un lieu de création, puisse le rester. Si l’on regarde la carte des membres de la Fédération française des maisons d’écrivain XX , le maillage littéraire extrêmement serré de l’ensemble du territoire impressionne. Les maisons d’écrivains apparaissent ainsi comme un vivier culturel très dynamique. La carte littéraire de la Belgique est encore à dessiner La Belgique possède une carte littéraire. Elle n’est pas géolocalisée comme la carte française, mais peinte à l’huile par Paul Delvaux et son élève Walter Vilain. Exposée aux Archives et Musée de la Littérature, elle donne envie de sillonner le pays. Hélas, il ne subsiste que peu de souvenirs des écrivains dans chacun des lieux qui leur sont associés sur la peinture. Il n’existe en outre aucun réseau belge francophone ou outil promotionnel (site internet, brochure) pour faire connaître ce patrimoine. Il semble, sous réserve d’une enquête plus approfondie, que la question des patrimoines littéraires se pose différemment dans la partie néerlandophone du pays. La Flandre compte en effet plusieurs maisons d’écrivain (Guido Gezelle, Herman Teirlinck, Cyriel Verschaeve, Ernest Claes, René De Clercq, André Demedts XX ), un espace consacré à Louis-Paul Boon à Alost, deux musées liés à des écrivains francophones de Flandre (Verhaeren et Maeterlinck) ainsi qu’une exposition permanente à la Letterenhuis d’Anvers, qui offre une plongée dans l’histoire de la littérature flamande. Une plateforme appelée « Platform Literaire Erfgoedbeheerders in Vlaanderen » a vu le jour en 2006. Elle publiait une brochure recensant 11 musées littéraires. Si elle ne semble plus en activité, une page internet du site de l’association « Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen » rassemble aujourd’hui ces informations XX . S’il faut reconnaître que la Belgique francophone ne compte pas un grand nombre de maisons d’écrivain par rapport à d’autres régions d’Europe, elle présente cependant d’incontestables réussites, des initiatives courageuses et de très grandes potentialités qui n’attendent qu’à être développées. L’exploration du patrimoine littéraire belge réserve ainsi de belles découvertes pour le spécialiste comme pour le grand public. Les maisons d’écrivain Une maison d’écrivain est un musée à part, un musée au plus près du fantasme. Peu importe que la maison soit conservée intacte ou qu’elle soit partiellement ou complètement reconstituée – il y a toujours une part de mise en scène ou de reconstitution –, l’essentiel est que le visiteur ait la sensation que la maison est habitée et que l’écrivain pourrait surgir à chaque instant, franchir le seuil de la pièce et l’accueillir. La muséographie doit ainsi savoir se faire oublier pour que se crée l’illusion d’une intimité dans laquelle le visiteur est l’invité ou peut-être le clandestin entré par effraction. La visite d’une maison d’écrivain comprend en effet les pièces de réceptions, mais aussi des lieux plus secrets. La chambre, la salle de bain, la cuisine suscitent la curiosité comme si ces pièces et les objets du quotidien qu’elles contiennent pouvaient permettre de saisir l’homme au-delà de l’image qu’il donne de lui-même ou qui a été figée par l’Histoire littéraire, de comprendre le créateur au plus près de sa vérité. Comme tout musée littéraire, la maison d’écrivain doit en outre répondre au défi de rendre visuel ce qui est de l’ordre du texte. Ce lieu doit également être pleinement compréhensible et appréciable au-delà d’un petit cercle d’initiés. La muséographie et la médiation doivent parvenir « à faire parler le lieu », à plonger le visiteur au cœur de l’imaginaire de l’écrivain, même s’il n’a jamais lu un seul de ses textes, en créant un dialogue entre les pierres et l’œuvre. Enfin, ces habitations n’ont pas été conçues pour accueillir un grand nombre de visiteurs, ce qui pose des questions de conservation, d’accessibilité et de prévention des vols, puisqu’un intérieur est généralement composé de beaucoup de petits objets. L’expression maison-musée porte en elle une tension. Chaque conservateur devra trouver le juste équilibre sur un axe dont les termes maison et musée constituent les extrémités, ce qui implique d’inventer des solutions adaptées aux contraintes spécifiques du lieu et de son environnement. Les musées Verhaeren L’histoire complexe des musées Verhaeren illustre la difficulté de construire des projets muséaux autour d’un écrivain en coordonnant différentes initiatives privées et publiques autour de multiples fonds. Quelques tensions communautaires vinrent même compliquer la donne au milieu des années 1960 à Sint-Amands, provoquant des scissions. De cette multiplication de musées, il reste aujourd’hui trois lieux accessibles au public. Les Archives et Musée de la Littérature conservent…