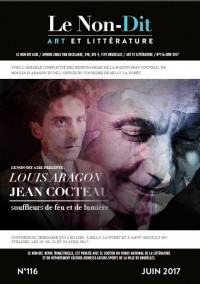

6 novembre 1928, 17 h 00, La Coupole. Une romance qui sculpte la poésie française

Le mercredi 7 novembre 1928, Louis Aragon et Elsa Triolet se réveillent pour la première fois dans les bras l’un de l’autre. Elle se pelotonne amoureusement contre lui. Les deux amants se regardent, encore étonnés de la passion de la nuit. Il y a douze heures à peine, ils ne se connaissaient pas. La chambre est minuscule, hideusement rayée de violet et de jaune. C’est celle occupée depuis quatre ans par Elsa Triolet à l’hôtel d’Istria, en plein Montparnasse. Il est près de midi. Les deux amants ont faim. Après une toilette élémentaire, les voilà prêts à dégringoler les marches pour sortir et se restaurer dans le quartier. C’est alors qu’ils tombent nez à nez avec le grand poète russe Vladimir Maïakovski de passage à Paris. Cette rencontre est si soudaine, si inattendue que tous trois éclatent de rire. Il faut dire qu’Elsa avait perdu sa virginité avec Vladimir quinze ans plus tôt, avant qu’il ne lui préfère sa soeur, Lili Brik. Pourtant, ils sont restés amis, elle lui sert d’interprète à chaque fois qu’il vient à Paris. Quant à Aragon, il avait fait la connaissance du poète russe l’avant-veille, à la Coupole. Par une autre et étrange coïncidence, c’est également dans cette célèbre brasserie de Montparnasse que Louis et Elsa se sont rencontrés. Plusieurs jours auparavant, la jeune Russe avait demandé au surréaliste Roland Tual de lui arranger un rendez-vous avec Aragon qu’elle admire depuis plusieurs années, sans jamais oser l’approcher. Depuis son installation à Paris en 1924, elle a croisé à plusieurs reprises l’écrivain surréaliste dans le Montparno de l’entre-deux-guerres, colonisé par des peintres, des écrivains et des poètes accourus du monde entier. Finaude et fidèle à ses pulsions, elle le remarque la première fois en 1925 lors du fameux banquet agité de La Closerie des Lilas où les surréalistes dénoncent le nationalisme et la guerre du Rif au Maroc. L’observant depuis le trottoir, elle est fascinée par l’exaltation de cet homme d’une trentaine d’années habillé comme un dandy. ("Très beau. Trop beau. Un danseur d’établissement", écrit-elle) Elle le détaille avec les yeux de Chimène… Par la suite, elle continue à s’intéresser à la carrière de Louis et à son indomptable énergie. Ce n’est qu’à l’automne de 1928 qu’elle trouve enfin le courage de le rencontrer. Quand elle arrive à la Coupole, Aragon s’attarde au bar, plongé dans une conversation animée avec des amis. Elle s’approche timidement de lui. Quarante ans plus tard, Louis se rappelle cette jeune femme gracile, portant une fourrure "brune et blonde, comme rayée », s’ouvrant sur une robe-chemisier noire. L’auteur du Con d’Irène se dit que le corps d’Elsa mérite largement d’être honoré. Alors il sort le grand jeu pour la séduire. Mais il n’a pas trop à se fatiguer, car elle ne demande que ça ! Ils se dévorent des yeux, oublient leurs voisins, parlent, n’arrêtent pas de parler. Et dire qu’une heure plus tôt ces deux-là se perdaient dans le dédale d’une vie chaotique. Aragon se remet d’une tentative de suicide à Venise après avoir été trompé par la richissime poétesse anglaise Nancy Cunard avec un pianiste noir, un comte italien et un serveur anonyme. Quant à Elsa qui souffre cruellement du mal du pays, elle enchaîne machinalement les amants. La veille de sa rencontre avec Aragon, elle note dans son journal intime : « Je pense que je dois acheter du Véronal... Vivre est trop douloureux. C’est comme de marcher sur du verre pilé. » Une nuit d’amour à l’hôtel Istria suffit à les guérir de leur mal de vivre. "Du jour au lendemain nous nous sommes retrouvés heureux comme deux chiens dans le même panier", écrit-elle. Mais cet état de grâce ne dure pas. Après quelques semaines d’amour fou et de plaisirs débridés, Aragon commence à se lasser de la jeune femme. Il confie à des amis qu’il adore faire l’amour à Elsa, mais qu’il se lasse de sa conversation. Aussi renoue-t-il avec une ex, Léna Amsel, se mettant à éviter la pauvre Elsa. Mais il n’avait pas compté sur la détermination extrême de la jeune Russe qui veille jalousement sur son amour tout neuf... Aragon est déjà un « monstre sacré » et nourrit ses propos d’une culture vertigineuse, d’une énergie nietzschéenne et d’un désir d’innovation permanent. Par ailleurs, Elsa sent bien que sa rencontre avec Louis va lui permettre enfin de rivaliser avec sa soeur Lili, la salonarde hôtesse moscovite ! Louis ne sait rien de Fraise-des-Bois (c’est ainsi que les parents d’Elsa désignaient leur fille), sinon qu’elle est la belle-sœur de l’illustre poète Vladimir Maïakovski. Les nouveaux amants emménagent rue du Château, puis rue Champagne-Première. Ils y vivent dans des conditions spartiates mais accueillent des livres par centaines. Aragon, égoïste, torturé, névrosé, (fils adultérin d’un officier de police devenu député et son parrain !), promène un mal-être persistant. Dévoré par le mensonge et l’hypocrisie (on a fait passer sa mère pour sa sœur), il est troublé par la complexité de sa vie sentimentale et hanté par les horreurs de la Première guerre mondiale. Louis cherche l’oubli dans la provocation, le travail, la politique. Le mouvement – et surtout la révolution- surréaliste lui fournit les armes. En privé, le comportement de Louis Aragon est loin d’être lisse. Il a rompu avec sa précédente maîtresse mais il continue de la revoir. Elsa est à la torture et Aragon lui ment pour poursuivre sa vie de libertin. Si elle insiste, il entre alors dans des colères noires, apocalyptiques! Aragon a eu une vie affective en sens divers et très agitée… Nancy Cunard qui avait jeté son dévolu sur Aragon est aussi l’héritière de paquebots ; elle vit au cœur des sphères littéraires de Paris, théâtrale et surexposée… Exhibitionniste et même dangereuse quand elle a bu, elle séduit le poète, sensible à sa richesse, à son appartement de l’Ile Saint-Louis, à l’extraordinaire richesse de sa résidence (tableaux de Picabia, Picasso, Manet…) Aragon est subjugué, jaloux et profondément meurtri par leur rupture. Le suicide est à l’ordre du jour… La rencontre avec Elsa qui détestait le passé amoureux de son « Aragotcha », rebat les cartes sentimentales. Nancy Cunard est désormais bannie de leur cercle! * En même temps, à Moscou , Vladimir affiche publiquement une nouvelle conquête : Natacha. Les maîtresses sont acceptées mais… rien de sérieux ! En rue, il croise Lili, lui fait lire ses nouveaux poèmes et renoue avec sa pétulante maîtresse pour qui le talent de Vladimir Maïakovski a toujours eu la primauté sur les frasques de sa vie privée. Le poète parle de Lili comme de son épouse (malgré la présence d’Ossip, le véritable époux). Ossip, Lili et les révolutionnaires apportent leur pierre au nouvel édifice politique et artistique. Mais Staline déteste les innovations. Bureaucrate, paranoïaque et intrigant, il entretient, à partir de 1929, le culte d’une personnalité autocratique ! Dès 1927, Maïakovski et ses amis ne peuvent éluder contraintes et servitudes mises en place par le Régime. On s’étonne encore aujourd’hui de la conscience élastique qui inspirait Vladimir et Ossip. Pas la moindre allusion aux « réalités » du Régime : victimes fusillées, torturées, noyées (pieds et poings liés), prêtres et religieuses exécutés… Toute honte bue, Maïakovski encense des tortionnaires qu’il reçoit parmi les invités de Lili. Cette dernière se félicitait par ailleurs de l’ émancipation des femmes, de l’alphabétisation des adultes et de la redistribution des grands domaines , autant de principes qui vont inspirer l’édification de l’URSS (1923). Par ailleurs, peu sensibles à l’ouverture intellectuelle, les gendarmes de Staline limitent…