Préface de Jacques De Decker À propos du livre Colette et la Belgique : une longue histoire…

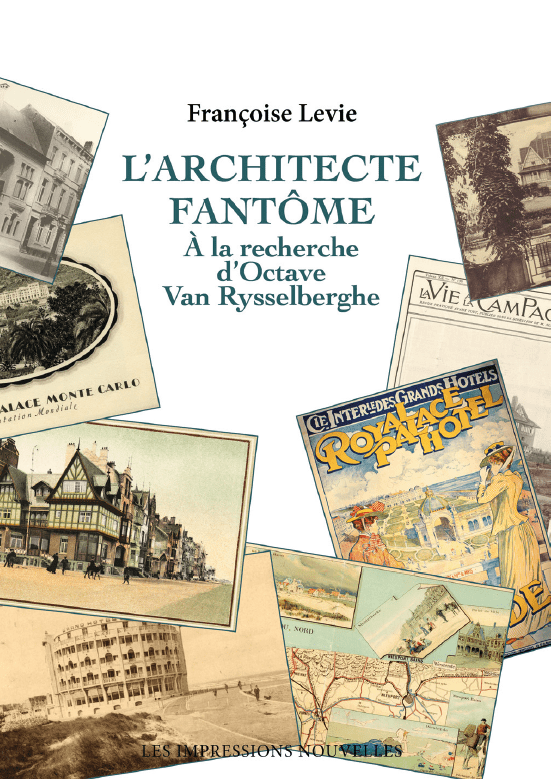

L’architecte fantôme. À la recherche d’Octave Van Rysselberghe

Réalisatrice de documentaires , biographe, Françoise Levie construit une œuvre à la croisée de l’enquête et de l’imaginaire, de la veine biographique et du récit qui donne voix à des figures captives de l’ombre. Non pas des inconnus, des météores que la capricieuse déesse Postérité a condamnés à l’oubli, mais des créateurs qui, ayant parfois œuvré à l’effacement de leur nom, végètent dans une région de clair-obscur. Après ses livres sur Étienne-Gaspard Robertson ( É tienne-Gaspard Robertson, la vie d’un fantasmagore ), sur l’utopiste Paul Otlet ( L’homme qui voulait classer le monde . Paul Otlet et le Mundaneum ), ses films sur la peintre Anna Boch ( Anna et Vincent ), sur le nationaliste congolais Panda Farnana, la peintre Évelyne Axell, le peintre Alfred Stevens, Françoise Levie nous livre une monographie inspirée d’un architecture-clé de l’Art nouveau, Octave Van Rysselberghe. La minutie de l’enquête, la recherche de traces de vie, de créations délivrent une éblouissante plongée dans l’univers d’un créateur secret qui, désireux de ne laisser comme traces que ses bâtiments, n’a légué aucune archive, aucun écrit. Reconstruire une vie de créateur en se tenant au plus près de sa musique intime, c’est faire œuvre d’architecte-biographe, c’est mettre ses pas dans des projets connus ou moins célèbres (l’hôtel Otlet à Bruxelles, conçu avec Henry Van de Velde, l’hôtel De Brouckère à Bruxelles, le Grand hôtel Bellevue à Westende…). L’œil de Françoise Levie ressaisit le feu central d’une existence, rassemble les facettes d’un architecte dont elle souligne l’importance du lien avec le frère, le peintre Théo Van Rysselberghe, dont elle analyse l’évolution des conceptions architecturales. L’art de Françoise Levie, c’est de faire revenir non pas un fantôme, mais la galerie de personnages qu’il côtoyait, qui ont marqué son œuvre, Victor Horta, Paul Otlet, l’astronome François Folie, Élisée Reclus, Émile Verhaeren, André Gide, Paul Signac… Richement illustré, L’architecte fantôme. À la recherche d’Octave Van Rysselberghe part à la recherche du temps perdu, exhume les relations secrètes entre les détails d’une grammaire architecturale (l’usage du béton lissé, l’attention aux cheminées, aux escaliers, l’originalité des rambardes…) et les rêves d’un homme approchés dans les maisons de pierre auxquelles ils ont donné lieu. Ce qui m’a très vie séduite, ce n’est pas tant l’enveloppe de pierres et de briques des maisons d’Octave ou leur style extrêmement divers, mais la finalité de ces bâtiments et l’histoire qu’ils renferment. Je découvre à chaque fois un microcosme révélateur d’une époque : la jeune industrie sucrière, la modernisation des observatoires, l’éducation libertaire, le triangle d’or du raisin de table, le pointillisme dans l’histoire de l’art, les premières chaînes d’hôtels de luxe, la grande époque des charbonnages ou de la sidérurgie. En redonnant chair à celui qui, après avoir été stagiaire de Joseph Poelaert lors de la construction du Palais de Justice de Bruxelles, devient une des figures centrales de l’Art nouveau, L’architecte fantôme reconfigure une époque marquée par des bouleversements sociaux, politiques, dessine en une fresque animée un microcosme d’artistes, de penseurs. « J’ai résolu d’attaquer ce livre comme les repérages d’un film documentaire », écrit Françoise Levie en préambule. C’est en conteuse qu’elle narre l’histoire intime, officielle de chaque maison, de chaque bâtiment construit par l’architecte, qu’elle noue des passerelles explicites ou plus enfouies entre les changements stylistiques du créateur et les politiques d’urbanisation, les idéaux sociétaux qui modifient la manière de donner réponse à la question « quel habitat pour quelle forme de vie ? ». Les autres fantômes auxquels le livre rend hommage et mémoire, ce sont les bâtiments conçus par Octave Van Rysselberghe qui ont été défigurés, saccagés, détruits. Un patrimoine parti en fumée, les pouvoirs publics, particulièrement en Belgique, ayant fait preuve d’un acharnement tenace dans la démolition des joyaux de l’Art nouveau et continuant, de plus belle de nos jours, à renouer avec la fièvre destructrice de ce qu’on nomme bruxellisation. Une casse architecturale, patrimoniale et sociale, des grands projets impériaux venus d’en haut qui traduisent une vision autoritaire et néolibérale de la ville, une pulsion de mort esthétique, politique et sociétale. Véronique…

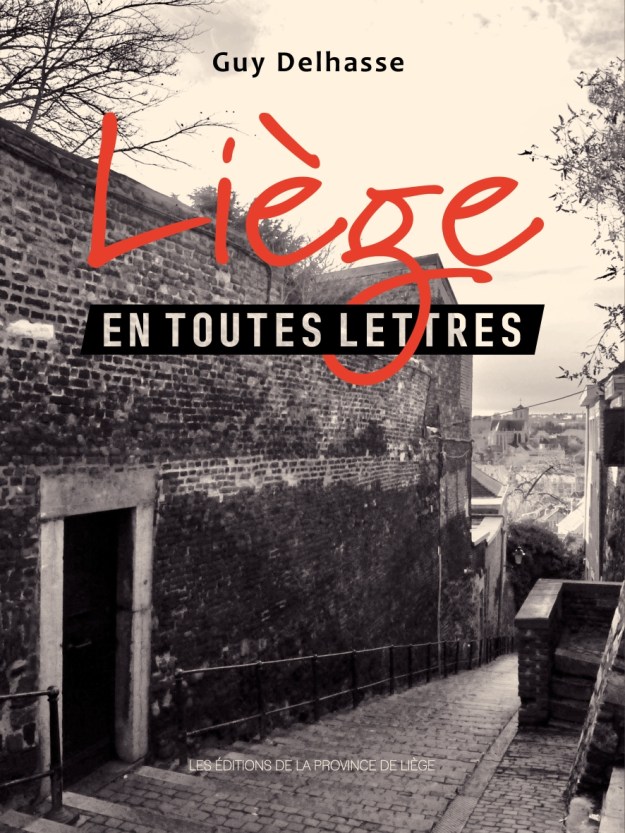

Guy Delhasse nous a déjà entraîné sur les pas des écrivains à Bruxelles, Namur ,…