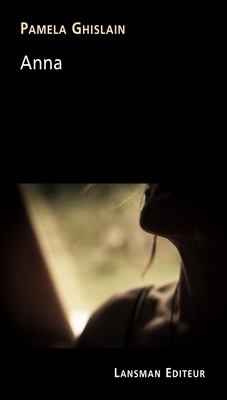

Anna compose le premier volet de la Trilogie du Cri , un projet où la jeune dramaturge Pamela Ghislain dénoue, en trois pièces, l’écheveau de la place de la femme dans la société. En donnant une voix, non, mieux encore, un cri, à celles qu’on refuse d’écouter ou qui n’osent se faire entendre.Du haut de ses 26 ans, l’auteure et comédienne Pamela Ghislain livre son premier texte dramatique, fruit d’une résidence d’écriture au théâtre Le Boson. L’adaptation scénique d ’Anna , prévue aux Riches-Claires en avril 2020, n’a hélas pas coupé à la crise sanitaire. Un chef-d’œuvre ! Tout en explorant subtilement le phénomène du viol par le prisme de la zone grise, où consentement et abus s’enlacent en nœuds inextricables, le texte gratte, jusqu’au sang, la terre de la moralité pour atteindre une couche géologique supérieure : des enjeux universels de la condition humaine tels que l’incommunicabilité, le déni et le dédoublement. Théâtre : l’art de mettre en scène la quotidienneté On retrouve dans cette pièce l’une des vertus du théâtre : la capacité à mettre en scène le quotidien, à faire crisser l’aspérité de l’extraordinaire sous le rideau lisse de l’ordinaire. Anna , c’est l’histoire de personnes normales qui commettent des actes anormaux. Un univers nébuleux où l’on peine à distinguer le bien du mal, la culpabilité de la responsabilité, l’ignorance du déni, le désir de la volonté, la réalité de la fiction, la vérité du mensonge, le blanc du gris, le gris du noir. Anna , c’est l’histoire d’un événement censé avoir lieu qui n’a pas lieu : l’amour. Et d’un événement censé ne pas avoir lieu qui a lieu : le viol.L’auteure réunit, à première vue, les circonstances propices à un heureux dénouement en rassemblant dans un bar, un soir, une femme, Anna, et un homme, Victor. Tous deux jeunes, beaux, fêtards, hédonistes et au caractère bien trempé. Elle le désire. Il la désire. Ils dansent, boivent, s’embrassent, passent la soirée à se lancer des piques pour mieux inscrire sur la peau de l’autre l’alphabet de leurs appétits. Jusqu’au moment où le script dérape, se fracasse comme une locomotive suite à un sabotage. Le chemin du paradis mène à l’enfer. Le pire prend appui sur le meilleur. Le Bien enfante le Mal. Chaque liberté vécue et partagée se mue en rouage d’une machinerie, d’un engrenage. La fin s’aliène du commencement. L’étranger devenu familier redevient étranger. La sueur du désir se fait larmes, la flamme se fait cendres, la parole se fait silence. Le oui se fait non. Mais inaudible. Invisible. Cet échange, au moment de commander à boire, cristallise toute l’ambiguïté de la relation : Anna : Qu’est-ce que tu prends ? Victor : Ce que tu m’offres Arrêtons là notre exploration de l’intrigue afin de ne pas la déflorer. Une critique est un pont, non une rive. Incommunicabilité : dire l’indicible Anna a des allures d’ outsider dans sa propre famille. Oui, mère et frère l’aiment. Non, ils ne la comprennent pas. Acceptent-ils sa différence ? La connaissent-ils vraiment ? C’est qu’ils désapprouvent son mode de vie, enraciné dans la fête et les rencontres. L’extériorité d’Anna est renforcée par l’absence de prénom attribué à l’entourage : « frère » et « mère » renvoient à des rôles, non à des individus propres. Dans la première scène, Anna, en intruse , fait son apparition en entrant dans une pièce qu’ils occupent tous deux déjà. Cherche le contact humain mais récolte l’indifférence : la mère, obnubilée par la tarte aux cerises achetée à la boulangerie, le frère, rivé sur son portable.La tragédie du viol cache avant tout la tragédie de l’incommunicabilité. Pendant (refus inexprimable verbalement) et après (souffrance inexprimable à autrui) l’acte. L’indicible. Dédoublement : l’Autre est un Je La question de l’identité imprègne toute la pièce, qui met en scène des personnages alter ego les uns des autres.D’abord, dédoublement d’Anna à travers le personnage de « la femme », énigmatique, fantomatique, et source d’incursions poétiques. Qui est-elle ? Existe-t-elle vraiment ? Le double d’Anna ? Son âme-sœur ? Sa voix intérieure ? Sur papier, il s’agit du témoin de l’agression sexuelle, qui nourrira un sentiment de culpabilité suite à son inaction pendant l’acte irréparable. Au point de s’identifier pleinement à Anna : Où que tu sois, qui que tu sois, tu es moi et je suis toi. Ta blessure est la mienne, et ses caresses d’homme je les sens sur la même peau que toi. Cette dualité n’est pas sans évoquer un phénomène déjà décrit par des victimes de viol: la sortie de soi au moment de l’acte, l’esprit/l’âme s’arrachant du corps pour se libérer des sévices subis.Advient le rapprochement ultime : entre l’Autre absolu, le violeur, et la victime. Anna et Victor entretiennent un rapport à la vie très semblable. D’où cette question pleine de soufre : Victor représente-t-il ce qu’Anna aurait été en tant qu’homme ? L’Autre est-il un Je ?Enfin, dédoublement de Victor. D’une part, identification au frère (« Victor, c’est un mec comme moi »). D’autre part, scission de son identité entre Moi conscient, romantisme et moralité (favorable aux droits des femmes et pourfendeur du machisme) et Moi inconscient, giflé par les effluves de l’alcool, excité par le contexte de prédation nocturne et par un instinct de bestialité alimenté par la culture porno. Zone grise : la banalité du mal Tout converge vers une même embouchure : la zone grise. L’indéterminé, l’approximation, le mélange, le trouble.La couverture du livre ? Un corps représenté de manière floue. La communication entre personnages ? Confuse. Leurs relations ? Inabouties. Leurs connaissance et compréhension mutuelles ? L’ignorance plutôt, en témoigne l’oubli de la mère concernant l’âge de sa propre fille (28 ans au lieu de « 27 ») ! Le rapport entre réalité et fiction ? Mystérieux. Un faux drame (mauvaise sorte de tarte) passe pour un vrai, un vrai drame (viol) passe pour un faux (déni de la mère et de la société). La chronologie des scènes ? Non-linéaire, éclatée. Un bourreau et une victime ? Au contraire : une pluralité de victimes et de bourreaux. Consentement ou viol ? Ni noir ni blanc. Anna , en plus de libérer la parole refoulée et réprimée des femmes, de créer les conditions idéales d’un débat de société en livrant un kaléidoscope de points de vue sur le viol, parvient à nous faire entrer dans les entrailles du monstre , du monstrueux, du monstrueusement banal, à nous faire descendre dans des boyaux jumeaux des nôtres, à nous faire ressentir une expérience de spectateur et d’acteur. Hors des sables mouvants du jugement, la pièce de Pamela Ghislain nous transporte dans un mouvement de va-et-vient dans l’antichambre de l’humain et de l’inhumain. Honorant l’une des vertus les plus hautes de l’art : contrairement à la philosophie, celui-ci ne se contente pas de poser des questions, il nous les fait VIVRE. Jusque dans nos tréfonds. Anna , c’est l’histoire d’un cri. À nous de l’entendre et de l’aider à traverser les couloirs du silence. Julien-Paul Remy Anna compose le premier volet de la Trilogie du Cri , un projet où la jeune dramaturge Pamela Ghislain dénoue, en trois pièces, l'écheveau de la place de la femme dans la société. En donnant une voix, non, mieux encore, un cri, à celles qu'on refuse d'écouter ou qui n'osent se faire entendre. Anna compose le premier volet de la Trilogie du Cri , un projet où la jeune dramaturge Pamela Ghislain dénoue, en trois pièces, l'écheveau de la place de la femme dans la société. En donnant une voix, non, mieux encore, un cri, à celles qu'on refuse d'écouter ou qui n'osent se faire entendre. Du haut…