6 novembre 1928, 17 h 00, La Coupole. Une romance qui sculpte la poésie française

Le mercredi 7 novembre 1928, Louis Aragon et Elsa Triolet se réveillent pour la première fois dans les bras l’un de l’autre. Elle se pelotonne amoureusement contre lui. Les deux amants se regardent, encore étonnés de la passion de la nuit. Il y a douze heures à peine, ils ne se connaissaient pas. La chambre est minuscule, hideusement rayée de violet et de jaune. C’est celle occupée depuis quatre ans par Elsa Triolet à l’hôtel d’Istria, en plein Montparnasse. Il est près de midi. Les deux amants ont faim. Après une toilette élémentaire, les voilà prêts à dégringoler les marches pour sortir et se restaurer dans le quartier. C’est alors qu’ils tombent nez à nez avec le grand poète russe Vladimir Maïakovski de passage à Paris. Cette rencontre est si soudaine, si inattendue que tous trois éclatent de rire. Il faut dire qu’Elsa avait perdu sa virginité avec Vladimir quinze ans plus tôt, avant qu’il ne lui préfère sa soeur, Lili Brik. Pourtant, ils sont restés amis, elle lui sert d’interprète à chaque fois qu’il vient à Paris. Quant à Aragon, il avait fait la connaissance du poète russe l’avant-veille, à la Coupole. Par une autre et étrange coïncidence, c’est également dans cette célèbre brasserie de Montparnasse que Louis et Elsa se sont rencontrés. Plusieurs jours auparavant, la jeune Russe avait demandé au surréaliste Roland Tual de lui arranger un rendez-vous avec Aragon qu’elle admire depuis plusieurs années, sans jamais oser l’approcher. Depuis son installation à Paris en 1924, elle a croisé à plusieurs reprises l’écrivain surréaliste dans le Montparno de l’entre-deux-guerres, colonisé par des peintres, des écrivains et des poètes accourus du monde entier. Finaude et fidèle à ses pulsions, elle le remarque la première fois en 1925 lors du fameux banquet agité de La Closerie des Lilas où les surréalistes dénoncent le nationalisme et la guerre du Rif au Maroc. L’observant depuis le trottoir, elle est fascinée par l’exaltation de cet homme d’une trentaine d’années habillé comme un dandy. ("Très beau. Trop beau. Un danseur d’établissement", écrit-elle) Elle le détaille avec les yeux de Chimène… Par la suite, elle continue à s’intéresser à la carrière de Louis et à son indomptable énergie. Ce n’est qu’à l’automne de 1928 qu’elle trouve enfin le courage de le rencontrer. Quand elle arrive à la Coupole, Aragon s’attarde au bar, plongé dans une conversation animée avec des amis. Elle s’approche timidement de lui. Quarante ans plus tard, Louis se rappelle cette jeune femme gracile, portant une fourrure "brune et blonde, comme rayée », s’ouvrant sur une robe-chemisier noire. L’auteur du Con d’Irène se dit que le corps d’Elsa mérite largement d’être honoré. Alors il sort le grand jeu pour la séduire. Mais il n’a pas trop à se fatiguer, car elle ne demande que ça ! Ils se dévorent des yeux, oublient leurs voisins, parlent, n’arrêtent pas de parler. Et dire qu’une heure plus tôt ces deux-là se perdaient dans le dédale d’une vie chaotique. Aragon se remet d’une tentative de suicide à Venise après avoir été trompé par la richissime poétesse anglaise Nancy Cunard avec un pianiste noir, un comte italien et un serveur anonyme. Quant à Elsa qui souffre cruellement du mal du pays, elle enchaîne machinalement les amants. La veille de sa rencontre avec Aragon, elle note dans son journal intime : « Je pense que je dois acheter du Véronal... Vivre est trop douloureux. C’est comme de marcher sur du verre pilé. » Une nuit d’amour à l’hôtel Istria suffit à les guérir de leur mal de vivre. "Du jour au lendemain nous nous sommes retrouvés heureux comme deux chiens dans le même panier", écrit-elle. Mais cet état de grâce ne dure pas. Après quelques semaines d’amour fou et de plaisirs débridés, Aragon commence à se lasser de la jeune femme. Il confie à des amis qu’il adore faire l’amour à Elsa, mais qu’il se lasse de sa conversation. Aussi renoue-t-il avec une ex, Léna Amsel, se mettant à éviter la pauvre Elsa. Mais il n’avait pas compté sur la détermination extrême de la jeune Russe qui veille jalousement sur son amour tout neuf... Aragon est déjà un « monstre sacré » et nourrit ses propos d’une culture vertigineuse, d’une énergie nietzschéenne et d’un désir d’innovation permanent. Par ailleurs, Elsa sent bien que sa rencontre avec Louis va lui permettre enfin de rivaliser avec sa soeur Lili, la salonarde hôtesse moscovite ! Louis ne sait rien de Fraise-des-Bois (c’est ainsi que les parents d’Elsa désignaient leur fille), sinon qu’elle est la belle-sœur de l’illustre poète Vladimir Maïakovski. Les nouveaux amants emménagent rue du Château, puis rue Champagne-Première. Ils y vivent dans des conditions spartiates mais accueillent des livres par centaines. Aragon, égoïste, torturé, névrosé, (fils adultérin d’un officier de police devenu député et son parrain !), promène un mal-être persistant. Dévoré par le mensonge et l’hypocrisie (on a fait passer sa mère pour sa sœur), il est troublé par la complexité de sa vie sentimentale et hanté par les horreurs de la Première guerre mondiale. Louis cherche l’oubli dans la provocation, le travail, la politique. Le mouvement – et surtout la révolution- surréaliste lui fournit les armes. En privé, le comportement de Louis Aragon est loin d’être lisse. Il a rompu avec sa précédente maîtresse mais il continue de la revoir. Elsa est à la torture et Aragon lui ment pour poursuivre sa vie de libertin. Si elle insiste, il entre alors dans des colères noires, apocalyptiques! Aragon a eu une vie affective en sens divers et très agitée… Nancy Cunard qui avait jeté son dévolu sur Aragon est aussi l’héritière de paquebots ; elle vit au cœur des sphères littéraires de Paris, théâtrale et surexposée… Exhibitionniste et même dangereuse quand elle a bu, elle séduit le poète, sensible à sa richesse, à son appartement de l’Ile Saint-Louis, à l’extraordinaire richesse de sa résidence (tableaux de Picabia, Picasso, Manet…) Aragon est subjugué, jaloux et profondément meurtri par leur rupture. Le suicide est à l’ordre du jour… La rencontre avec Elsa qui détestait le passé amoureux de son « Aragotcha », rebat les cartes sentimentales. Nancy Cunard est désormais bannie de leur cercle! * En même temps, à Moscou , Vladimir affiche publiquement une nouvelle conquête : Natacha. Les maîtresses sont acceptées mais… rien de sérieux ! En rue, il croise Lili, lui fait lire ses nouveaux poèmes et renoue avec sa pétulante maîtresse pour qui le talent de Vladimir Maïakovski a toujours eu la primauté sur les frasques de sa vie privée. Le poète parle de Lili comme de son épouse (malgré la présence d’Ossip, le véritable époux). Ossip, Lili et les révolutionnaires apportent leur pierre au nouvel édifice politique et artistique. Mais Staline déteste les innovations. Bureaucrate, paranoïaque et intrigant, il entretient, à partir de 1929, le culte d’une personnalité autocratique ! Dès 1927, Maïakovski et ses amis ne peuvent éluder contraintes et servitudes mises en place par le Régime. On s’étonne encore aujourd’hui de la conscience élastique qui inspirait Vladimir et Ossip. Pas la moindre allusion aux « réalités » du Régime : victimes fusillées, torturées, noyées (pieds et poings liés), prêtres et religieuses exécutés… Toute honte bue, Maïakovski encense des tortionnaires qu’il reçoit parmi les invités de Lili. Cette dernière se félicitait par ailleurs de l’ émancipation des femmes, de l’alphabétisation des adultes et de la redistribution des grands domaines , autant de principes qui vont inspirer l’édification de l’URSS (1923). Par ailleurs, peu sensibles à l’ouverture intellectuelle, les gendarmes de Staline limitent…

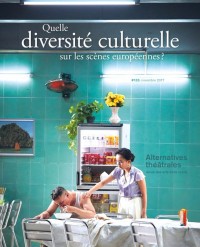

Regarder la société par le prisme de la citoyenneté

Laurence Van Goethem : Pour toi, Sam, qu’évoque le mot diversité ? Sam Touzani : Je n’ai pas choisi la diversité, c’est la diversité qui m’a choisi. Il faut dépasser le cadre politique pour véritablement parler de la diversité. Au risque de choquer, à la diversité je préfère l’égalité. C’est parce que nous sommes égaux en droits et devoirs, parce que nous sommes citoyens que vous pouvez me parler de votre différence et que moi je peux vous parler de la mienne. S’il n’y a pas ce postulat de base, on ne peut pas fonctionner et on devient toujours l’objet d’études ou l’enjeu d’un tiers. Je constate ça depuis un quart de siècle. Comme je dis, la diversité m’a mal choisi. J’ai été le premier jeune issu de l’immigration marocaine à faire de la télévision, donc à être visible à la fois sur les antennes du service public et sur les scènes de théâtre au nord comme au sud du pays. Il y avait des dizaines de Marocains et de Turcs d’origine, mais après 17h, qui venaient nettoyer les bureaux. Il n’y avait personne devant la caméra. Il y avait des émissions destinées à la communauté maghrébine sur la RTBF au début des années 1970, style Mille et une cultures, Sinbad. Mais elles étaient pensées par le prisme ethnicoreligieux du communautarisme et souvent, et c’est là le gros problème qui est très tabou en Belgique, par le prisme des pays d’origine, soit la Turquie, soit la dictature marocaine. Il est temps de quitter la posture victimaire, soyons clairs. En fait, je suis assez en colère sur ce qu’il se passe depuis 25 ans parce que nous collaborons clairement avec des dictatures que ce soit l’Arabie Saoudite ou le Maroc, les Émirats... et nous laissons délibérément pourrir certains quartiers, mais ce que nous oublions, c’est que la diversité va dans les deux sens. Nous devrions regarder la société par le prisme de la citoyenneté. Si nous sommes citoyens, alors nous sommes à parts égales. À force de revendiquer des particularismes effrénés, il me semble que ça remet en cause le principe même d’égalité. Plus vous dites « je suis différent », plus votre différence devient un handicap et non une richesse. En revanche, elle n’est pas intégrée, il faut le reconnaître, sur les scènes de théâtre ni à la télévision ni au cinéma. C’est très simple, j’ai commencé à tourner des films et téléfilms dés 1992, mes rôles toujours le même, le mec des ghettos qui vole, viole, et violente tout sur son passage. Bref, je jouais à l’Arabe de service avec casquette, baskets et pas grand-chose dans la tête. Après cette expérience, j’ai dit non à ce type de rôle par choix. C’était en 1992, nous sommes en 2017 et bien, je ne tourne presque plus. Malheureusement, encore aujourd’hui et l’actualité n’arrange rien, ce qu’on me propose majoritairement, c’est de jouer le djihadiste ou les petites frappes. Une fois, ça va, deux fois ça va, mais après, je n’en peux plus, car c’est réduire une personne à un cliché et l’on sait que l’essentialisation est dangereuse, car elle catégorise et vous assigne à résidence culturelle ou, pire, « religieuse ». Ce qui est tout de même un peu stupide lorsque l’on sait que le principe même d’un acteur c’est de jouer à être quelqu’un d’autre et non pas le même rôle à chaque fois ! LVG : Et pour en revenir aux origines, à la télévision, pourquoi avais-tu été choisi justement, à ce moment-là ? ST : Alors, c’est ça qui est intéressant. Je n’ai pas été choisi pour mes origines « difficiles » (rire), j’ai été choisi pour mes capacités à présenter une émission destinée à la jeunesse. Donc, ça fait quand même une différence. On ne parlait pas du tout à l’époque de diversité. La production RTBF a fait un casting, j’ai passé toutes les épreuves et j’ai été sélectionné sur 150 candidats. Il faut tout de même reconnaître qu’avec le recul, je pense que j’ai aussi été sélectionné parce que le concepteur de l’émission (Yves Crasson) était à l’écoute de cette diversité, mais c’était intuitif, ça ne portait pas ce nom-là. D’abord parce que lui-même souffrait d’une minorité, provenant de la minorité homosexuelle, donc il comprenait déjà bien les dégâts d’un système basé sur l’exclusion. Il a été sensible également à un jeune Bruxellois d’origine marocaine et qui, pour la première fois, s’adressait à tout le monde sur une chaine publique. Nous sommes en 1992, je vous rappelle, et je venais juste de faire une émission sur Arte qui s’appelait « Étranges étrangers », qui parlait justement de cette thématique-là ; je constate 25 ans après que peu de choses ont changé. Je parlais de cela à l’époque sur Arte, du manque de représentations, du cas des réfugiés, du petit château, du manque de parité homme / femme et de la difficulté que rencontrent les artistes belges à émerger en dehors des grands théâtres subventionnés. Un quart de siècle après, oui il y a certes eu des efforts, j’en veux pour preuve un programme comme Vogelpik que produit Safia Kessas, auquel j’ai participé. Je me suis retrouvé en totale immersion pendant une semaine, avec ma gueule de bronzé, chez un nationaliste Flamand, pêcheur de crevettes de son état. Néanmoins, ce type de projet basé sur la force de l’échange est rare, ou alors, ils sont malencontreusement guidés par des politiques qui caressent dans le sens électoral du poil, en subventionnant des projets communautaristes, parfois en désaccord total avec nos valeurs progressistes et laïques. Je suis issu d’une famille d’opposants politiques marocains, j’observe en tant que citoyen et artiste belge le rapport très délicat et ambigu que nous avons avec les pays du Sud. Et puis, nous sommes dans une culture bourgeoise, alors j’aime bien les bourgeois parce qu’ils ont fait toutes les révolutions quelque part (rire), mais c’était sans compter les islamo-gauchistes, indigénistes, populistes et autres antiracistes racistes, eh oui, ça existe ! Qui n’ont de cesse de polluer le débat, de « racialiser » et de catégoriser la société. Ces nouveaux intellectuels compassionnels et anciens politiques boulimiques de pouvoir nous annoncent haut et fort qu’ils souhaitent lutter contre les préjugés et les discriminations, alors qu’en réalité, ils ne font que les réorganiser avant les prochaines élections. Alors, vous comprenez que dans tout ce tourbillon identitaire, pour ma part il reste difficile de prôner une vision universaliste du monde et sans doute encore plus complexe d’inviter à un métissage des corps et des idées. LVG : Peut-on encourager et améliorer le fameux concept du vivre ensemble à travers la pratique théâtrale ou littéraire ? ST : Pour qu’il y ait un vivre ensemble, il faut qu’il y ait un libre ensemble. Si nous ne sommes pas libres, nous, dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de penser, notre manière de faire, dans notre vision du monde... Le théâtre, c’est une vision du monde, la scène, c’est la scène du monde, on est là à passer à la loupe ce qu’il y a de meilleur, ce qu’il y a de pire dans la condition humaine. Si nous ne sommes pas capables, de nommer les choses... Albert Camus, disait « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde », ce qui veut peut-être dire par extension que bien nommer les choses peut peut-être ajouter au bonheur du monde. LVG : Tu as fait aussi de la musique. Là, ce n’est pas tout à fait la même chose, les artistes sont plus variés et il y a une diversité plus grande qui ne pose généralement pas de problème. Tu penses que c’est dû à quoi ? ST : En effet, j’ai produit, j’ai monté des studios, des labels, des boites de prod, j’ai travaillé…