Le commencement de quelque chose (in Littérature - Literatur)

Basculer. Comme une terre retournée. La vie au fond, la mort dessus. Je le sais. Jadis, on retournait la terre au plus abyssal. On appelait des herbes « mauvaises ». On fabriquait du fétide. On était debout sur le tracteur, conquérant, face au vent, la main levée. Le sens, c’était le sillon. Droit, profond, droit. Toute la main de l’Homme mise sur la nature, en cloche bruyante de Corybantes. Toute la nature dépullulée, juste pulée par manie de l’Homme, depuis tête de l’Homme, en copié-collé d’image dans tête de l’Homme, purement, totalement Homme. C’était le pur de la nature, c’est-à-dire la nature pure produit de la main, de la tête de l’Homme. Avec l’intelligence de l’Homme, s’essayant à l’intouchabilité du label « Pur Esprit », Pur, Pur, Pur, s’extirpant en rêve de son appartenance au grouillant dégoûtant, tentant de couper le cordon, de s’affranchir, de se déconnecter, avec force nucléairesque, de son corps et de son socle terrestre – de ses cohabitants, animaux, végétaux, minéraux. Avec sa science microlorgnique, avec sa machine macromordeuse. Avec sa vitesse, efficiente, effarante, effaceuse. C’était Pure Maîtrise de Homme. C’était tout de go l’arasement de la vie. Et bientôt même celle de Homme. Mais Homme, il ne le savait pas. Peut-être oubliait de le savoir. Homme a fait de même avec toutes les cultures, avec toutes les sortes de cultures. Homme a fait de même avec les langues, avec les langages. Homme a fait de même avec les façons multiples des gens. Homme a fait de même avec la sculpture, avec la peinture, et le dessin, et le théâtre et la musique et la poésie. Homme a fait encore de même avec ceux qui exposent gratuitement les arts. Homme est tout seul. Parfois Homme est quelques uns, tout juste quelques uns. Les gens se demandent où vont les choses. Les gens se demandent si ce n’est pas la fin. La fin des cultures ou même la fin des gens. Homme n’entend pas les gens. Ne veut pas. N’en a cure. Sait. Homme sait. N’a pas besoin des gens. Homme, docte, dicte. Homme tranche, taille, élague, écarte, épure. Homme ne conserve que quelques tableaux, que quelques poèmes, que quelques langues. Homme s’en fout. Il dit que Dieu lui a dit. Ou se dit que, sans dieux, ce serait alors Lui-Même qui dit. Lui le Dieu. En confortable monothée. Beaucoup de gens savent ceci : « Quand le barrage n’abreuve plus l’oued, l’oued n’est pas fini. » Beaucoup de gens savent cette histoire : « Un jour des gens ont planté des arbres. Beaucoup de gens. Beaucoup d’arbres. Beaucoup de petits arrosoirs. Peut-être était-ce des gens, peut-être d’autres créatures. Un fourmillement a sculpté la forêt. Et les arbres ont séduit les nuages. Et la pluie est venue. » Basculer. Comme bousculer les habitudes. Comme on mit un terme un jour au labour abyssal. La mort au fond, la vie dessus. Comme laisser pousser les herbes. Sans les qualifier : ni de « bonnes », ni de mauvaises. Post Scriptum La fin d’une œuvre, la fin d’un œuf ? La fin de l’œuf n’est pas la fin de la poule. La fin de la poule n’est pas la fin de l’œuf. Il y a beaucoup de poules cachées. Il y a toujours une poule qu’on n’a pas débusquée. Il y a toujours un microbe qui fabriquera un jour une descendance qui s’en ira vers un œuf qui s’en ira vers une poule qui s’en ira vers un œuf. Dominique Massaut, 5 septembre 2016 * DER ANFANG VON ETWAS (traduction allemande par Bruno Kartheuser) Umkippen. Wie umgegrabene Erde. Das Leben unten, der Tod drüber. Ich weiß es. Früher grub man die Erde unendlich tief um. Die Gräser nannte man „Unkraut“. Man stellte Übelriechendes her. Man stand auf seinem Traktor, als Eroberer, dem Wind zugewandt, mit erhobener Hand. Der Sinn war die Furche. Gerade, tief, gerade. Die ganze Hand des Menschen legte sich auf die Natur, wie eine lärmende Glocke von Korybanten. Die ganze Natur entvölkert, eben mal durch Menschenhand manipuliert, ausgehend vom Kopf des Menschen, als Kopie des Bildes im Kopf des Menschen, nur Mensch, vollständig Mensch. Es war die reine Substanz der Natur, die reine Natur von Hand gefertigt, aus dem Kopf des Menschen. Mit der Intelligenz des Menschen, sich messend an der Unberührbarkeit des Labels „Reiner Geist“. Rein, rein, rein, sich im Traum befreiend aus seiner Zugehörigkeit zum abstoßenden Gewimmel, bemüht, die Nabelschnur zu durchtrennen, sich zu befreien, sich mit nuklearesker Kraft abzukoppeln von seinem Körper und seinem irdenen Sockel, von seinen Mitbewohnern, den Tieren, Pflanzen, Mineralen. Mit seiner mikroschielenden Wissenschaft, seiner makrofressenden Maschine. Mit seiner wirkungsvollen, verstörenden, auslöschenden Geschwindigkeit. Es war die reine Herrschaft des Menschen. Es war das radikale Schleifen des Lebens. Und bald sogar des Menschen. Aber Mensch wusste es nicht. Vielleicht vergaß er, es zu wissen. Mensch hat dasselbe mit allen Kulturen, mit allen Arten von Kulturen gemacht. Mensch hat dasselbe mit den Sprachen, den Ausdruckformen gemacht. Mensch hat dasselbe mit den unterschiedlichen Lebensweisen der Leute gemacht. Mensch hat dasselbe mit der Skulptur, der Malerei, der Zeichenkunst, dem Theater, der Musik und der Poesie gemacht. Mensch hat auch dasselbe mit denen gemacht, die gratis Kunst ausstellen. Mensch ist ganz allein. Manchmal ist Mensch einige Menschen, gerade ein paar. Die Leute fragen sich, wohin die Dinge sich entwickeln. Die Leute fragen sich, ob das nicht das Ende ist. Das Ende der Kulturen oder sogar das Ende der Leute. Mensch hört die Leute nicht. Will nicht. Sorgt sich nicht darum. Er weiß. Mensch weiß. Hat die Leute nicht nötig. Mensch diktiert, allwissend. Mensch schneidet, hackt, beschneidet, beseitigt, säubert. Mensch bewahrt nur wenige Gemälde, wenige Gedichte, wenige Sprachen. Mensch pfeift drauf. Er sagt, Gott habe ihm gesagt. Oder sagt sich, dass ohne Götter Er Selbst derjenige wäre, der sagt. Er Gott. Als bequemer Monotheist. Viele Leute wissen : „Wenn der Stausee das Wadi nicht mehr tränkt, ist das Wadi nicht zu Ende.“ Viele Leute kennen diese Geschichte: „Eines Tages haben die Leute Bäume gepflanzt. Viele Leute. Viele Bäume. Viele kleine Gießkannen. Vielleicht waren es Leute, vielleicht andere Kreaturen. Ein Gewimmel hat den Wald geformt. Und die Bäume haben die Wolken verführt. Und der Regen ist gekommen.“ Kippen. Wie die Gewohnheiten brüskieren. Wie man eines Tages der abyssalen Arbeit ein Ende gesetzt hat. Der Tod unten, das Leben drüber. So wie man Gräser wachsen lässt. Ohne sie zu bewerten: weder gute Kräuter, noch „Unkraut“. Post Scriptum Das Ende eines Werks, das Ende eines Eis? Das Ende des Eis ist nicht das Ende des Huhns. Das Ende des Huhns ist nicht das Ende des Eis. Es gibt viele verborgene Hühner. Es gibt immer ein Huhn, das man noch nicht aufgescheucht hat. Es gibt immer eine Mikrobe, die eines Tages eine Nachkommenschaft zeugt, die zu einem Ei geht, das zu einem Huhn geht, das zu einem Ei geht. © Dominique Massaut, 2016 Übersetzung…

Daniel Fano : chroniqueur de réel / poète exponentiel (in Varia)

Daniel Fano est un poète – « chroniqueur » , dit-il – belge et inclassable. Né en 1947, longtemps journaliste (de 1971 à 2007), il a été découvert par Marc Dachy, adoubé par Henri Michaux et Dominique de Roux. Fano désamorce nos idéologies, nos mythes, décape nos idoles à l'humour noir. Fulgurants à l'origine, ses poèmes aux accents yéyé (dans Souvenirs of you, édité au Daily-Bul en 1981, Gainsbourg résonne aux oreilles du personnage de Typhus) s'amplifient avec le temps, deviennent de longues proses, où Fano se fait chroniqueur du cauchemar de l'Histoire, désorchestre la censure manichéiste du moment. Rencontre avec un auteur culte en équilibre instable, pour la plus grande joie des quêteurs de lucidité. - À la lecture de vos poèmes courts, de vos longues proses, il semble que vous décloisonniez les genres, leur hiérarchie. Ce qui n'est pas une démarche volontaire. Ça m'est naturel. Tout ça s'est accumulé au fil du temps. Comme tout le monde, j'ai eu ma phase d'imitation, dans l'adolescence. La plus profonde a été celle des surréalistes. Curieusement, pas des surréalistes belges que je ne connaissais pas. Je vivais en province, et j'étais plutôt tourné vers Paris. Mon poète préféré, c'était Benjamin Péret, par exemple, qui était plus proche du nonsense, que j'avais déjà un peu intégré, accidentellement. Et j'ai écrit dans un esprit qui a fait dire à certains que j'étais proche des frères Piqueray, poètes que j'ai connus par après. Mais ils ne m'ont pas du tout influencé. Donc, c'est par des chemins détournés... en allant vers le nonsense anglais, et en le retrouvant chez certains surréalistes français, chez Péret, ou Desnos (à cause de La Complainte de Fantômas, Les quatre sans cou), dont les poèmes allaient vers le populaire, faisaient référence aux paralittératures, qui m'intéressaient déjà, et m'intéresseraient de plus en plus, sans parler de Soupault... Ces gens n'étaient jamais fixés dans une formule définitive. Ensuite j'étais en France, en 1966. J'étais garçon de course à Paris, pour une maison d'édition. J'ai eu accès à des tas de choses. On parle des années 60, d'années assez extraordinaires. J'ai découvert des auteurs américains comme Burroughs, évidemment, mais aussi Claude Pélieu, Dylan Thomas. Trois découvertes par jour. C'était un bombardement permanent. Et là, déjà, il y a eu les objectivistes américains, que très peu de gens connaissaient à l'époque – pour le moment, on publie des choses sur eux. Les objectivistes m'ont tout de suite paru intéressants. Car ce qui ne m'intéressait pas, c'était l'emphase, le lyrisme. Chez les objectivistes, je trouvais la distance qu'il fallait. Puis il y a eu des coïncidences assez étonnantes. En 66/67, à la même période, Serge Gainsbourg sort un album de chansons où l'on trouve notamment le titre Torrey Canyon, qui évoque l'un des tout premiers pétroliers qui se sont fracassés en déclenchant des marées noires. Il n'y a pas un gramme de sentiment, on ne sait pas ce qu'il pense, lui. Il raconte. C'est l'histoire du bâtiment : qui l'a construit, sous quel pavillon il naviguait, et ainsi de suite. En même temps, sur le même album, il y a Comic Strip, avec les onomatopées. Et tout cela est dans l'air du temps. J'aimais bien les Kinks, aussi, qui décrivaient la vie sociale en Angleterre. Au lieu de raconter des histoires de stars, ils racontaient l'histoire de filles qui sortent de l'usine. Donc, tout ça s'est mêlé, avec d'autres curiosités que j'avais à l'époque, notamment la bande dessinée, qui était en train de se légitimer. Tout ce qui passait, les magazines, tout ça m'a influencé, l'époque, l'air du temps. Le problème est que l'air du temps vieillit très vite. Il ne fallait pas suivre toutes les modes. Avoir une distance ironique, éventuellement. C'est une différence qui fait que je ne peux pas être un véritable objectiviste. Je mets de l'humour et de l'ironie dans ce que je fais. C'est mon apport personnel – question de tempérament. Mais aussi le mélange de toutes ces influences, qui fait que, si l'on me met une étiquette, elle ne colle pas . En partie peut-être, mais je serai toujours ailleurs. Je serai toujours en mouvement. - Est-ce que vous considérez qu'il y a eu différents Daniel Fano, différentes périodes que vous pourriez délimiter, a posteriori ? Des périodes à la Picasso ? [rires]. C'est un peu difficile. Je crois qu'on se rendrait compte, si l'on voulait faire le travail sérieusement, que ce serait toujours lié à des rencontres. C'est clair qu'il y a la période Marc Dachy XX , qui va de 1971 à 1978, au moment où il part pour Paris. C'est la création de Transédition, sa passion pour Dada. Je suis relativement peu publié dans la revue Luna-Park, mais en réalité j'écris beaucoup. Ce qui est important, sans doute, pour cette première période, c'est l'entrée dans le journalisme, ce qui n'était pas du tout prévu à l'origine. Mais c'est encore une question de rencontre, puisque Marc Dachy me faisait rencontrer des gens que je n'aurais peut-être pas rencontrés, dont Françoise Collin XX , qui a créé par la suite les Cahiers du Grif. Elle s'occupait de pages culturelles dans un hebdomadaire et m'a invité à collaborer. Au début, c'était très pointu, sur des avant-gardes américaines. Puis après, ça a été tout ce qui m'intéressait en paralittérature. Cela m'a donc permis d'approfondir des curiosités. Mais l'évolution des techniques a aussi son importance. Évidemment, au départ, c'est la machine à écrire mécanique. Écrire, ça fait mal. Et donc, il y a surtout des textes courts qu'on retrouve dans des anthologies de l'époque. De plus en plus, on voit revenir des personnages récurrents, comme Monsieur Typhus. Je crée toute une série de personnages, parce que ça permet de les confronter aux éléments du réel que je capte. Notamment dans toute la série qui est parue aux Carnets du Dessert de Lune. Là, c'est vraiment le cauchemar de l'Histoire. Et donc, il y a des tas de crapuleries qui sont reprises dans tous les camps. Il n'y a pas de manichéisme. Et ces personnages, Monsieur Typhus, Rita Remington, Patricia Bartok, Jimmy Ravel, Rosetta Stone... ce sont des personnages qu'on pourrait dénommer « marionnettes plates », des personnages qui pourraient rentrer dans tous les rôles possibles. Il y a une référence au dessin animé, puisqu'ils meurent, mais trois lignes après, ils sont de nouveau tout à fait intacts, ils repartent. C'est le principe du personnage qui tombe d'une falaise, et qui remonte. Ou sa tête explose, et il réapparaît. Assez curieusement, alors que j'essaye parfois de leur faire des choses assez abominables, ils ne parviennent jamais à rivaliser avec les atrocités du monde. À la limite, la fiction galope derrière le réel, et ne parvient jamais à le rattraper. - Mais cette tétralogie que vous évoquez, parue aux Carnets du Dessert de Lune, prend une forme un peu différente du reste... Oui, il est clair que les longues proses, qui sont une accumulation de choses, comme du bruit, une espèce de cataracte, sont facilitées par l'ordinateur, qui permet de travailler sur la longueur. Si l'on ne voyait que deux grandes époques dans mon parcours, ce serait certainement celles-là. Je crois que je n'aurais pas pu faire, avec la machine à écrire mécanique, des choses comme Sur les ruines de l'Europe ou Le privilège du fou. - À propos de votre rapport à l'Histoire, quel sens politique se cache derrière cette poésie qui s'affranchit, se libère des hiérarchies? Il est clair que les situationnistes m'ont marqué. C'est indéniable. Et, aussi, ce qu'il y avait autour. Les livres de Baudrillard, La Société de consommation, ou de Vance Packard, La Persuasion clandestine... Des livres sur la société. Je n'ai pas été quelqu'un de politique, même dans ces années-là. Mais j'ai observé, j'ai absorbé comme une éponge. J'ai toujours été un voyeur, un écouteur. Et en critiquant, justement, comme je le disais tout à l'heure, le…

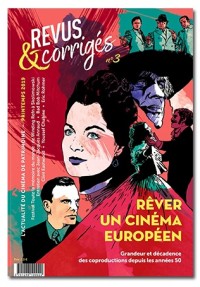

Trilogie bordelaise (3). Une ode au cinéma de patrimoine

Notre rédacteur continue son exploration bordelaise en passant par la célèbre librairie Mollat et en nous faisant découvrir une revue de cinéma de patrimoine lancée en 2018. * Bordeaux est une ville qui aime les livres et ceux qui les aiment. De nombreuses bouquineries parsèment ses rues, des plus généralistes aux plus spécialisées. Les amateurs pourront fouiller dans les rayonnages du Quai des Livres, de la Bouquinerie Plus ou de celle d’Alain Guillaume, ou encore aller se perdre dans la Nuit des Rois (a qui va, largement, ma préférence). Et puis, il y a la librairie Mollat. Difficile de la manquer: ses multiples vitrines, rue Vital Carles et rue de la Porte Dijeaux, affichent fièrement ses bannières, couleur bleu roi. Celui qui se risque dans ses rayonnages est vite gagné par le tournis : des livres, par milliers, par dizaines de milliers ; sur les murs, jusqu’au plafond, sur des dizaines et des dizaines de tables et de présentoirs. Les salles s’enfilent et l’impression d’être dans une bibliothèque et non dans une boutique s’impose peu à peu. Des échelles coulissantes parsèment les étagères ; la littérature francophone occupe l’espace d’une librairie classique ; les salles spécialisées (en cinéma par exemple) fourmillent de titres inconnus en Belgique. Chez Mollat, l’actualité et l’histoire fusionnent sur un modèle total. Ce gigantisme peut effrayer. Mais on se rend vite compte que l’atmosphère y est infiniment plus respirable que dans d’autres supermarchés du livre dont les noms n’ont pas besoin d’être mentionnés. Physiquement, d’abord, la hauteur des plafonds, la largeur des vitrines et la scénographie librairiste ne privent jamais d’air la visiteuse. Philosophiquement ensuite, on ne retrouve pas chez Mollat cette inflation du goodies et de rayons opportunistes ; ni snack planté au milieu de la librairie, ni ersatz de cave à vin offert aux CSP++ censés constituer la principale cible du marché de l’imprimé. Immense, Mollat l’est par son obsession pour l’objet du livre, comme si la librairie pensait pouvoir, réellement, réunir en un seul lieu toute la littérature couchée sur papier. * C’est dans cette antre fantastique que je suis tombé par hasard sur Revus et corrigés, revue dont j’ignorais l’existence. Lancée en 2018 suite à un financement participatif réussi (20.000 euros récoltés sur 15.000 euros initialement demandés), elle s’est donnée pour mission de couvrir l’actualité et la non-actualité du cinéma de patrimoine. Les restaurations bien sûr mais aussi le destin des fonds cinématographiques ou encore l’histoire du cinéma, entendue comme une relation du présent au passé et pas une simple description factuelle du dit passé. Riche, jusqu’à présent, de trois numéros de 150 pages, elle va renaître dans une nouvelle formule de 200 pages le 12 juin. Que trouvait-on dans son numéro 3, Printemps 2019? D’abord un grand dossier sur le thème de « Rêver un cinéma européen ». Passionnant, il décrit le système de co-productions européennes à ces différents stades de développement – passant par des époques où les acteurs stars atteignaient le sommet de leur carrière en jouant dans de grands castings transcontinentaux et par d’autres où les « europudding » sacrifiaient toute cohérence artistique à la volonté de plaire à tous les publics européens. L’analyse des journalistes et la parole des interviewés (comme Jean-Jacques Annaud) sont intéressantes parce que loin de s’inscrire dans une vision idéalisée d’une construction culturelle européenne, elles révèlent surtout les différentes manières de protéger (ou non) les scènes nationales. Et cela sans pour autant verser dans un repli identitaire – l’exemple le plus frappant étant celui de la France, qui pratique l’exception culturelle mais qui investit sans retenue dans la co-production internationale (bien au-delà des frontières de l’Union Européenne) et en est même devenue l’un des acteurs centraux. On trouve aussi, dans ce numéro, une couverture du festival « Toute la mémoire du monde », organisé à Paris autour… du cinéma de patrimoine. Succès public, le festival avait fait le choix du grand écart entre la modernité, avec l’invitation du réalisateur Nicolas Winding Refn pour évoquer sa plateforme de VOD gratuite ByNWR, et le retour aux sources avec une rétrospective sur le cinéaste Jerzy Skolimowski, cheville ouvrière du Nouveau cinéma polonais. Notes de festival et interviews donnent l’eau à la bouche sans jamais sombrer dans l’ésotérisme cinéphilique. C’est d’ailleurs la grande force de Revus et corrigés : transmettre sans élitisme la passion du patrimoine. Les différentes critiques, sur des films connus comme Requiem pour un massacre d’Elem Klimov ou Mort à Venise de Luchino Visconti ou plus obscures comme L’Aiguille du kazakh Nougmanov (1988), permettent à la lectrice de construire sa culture cinéphilique au grès de ses intérêts et curiosités. Grands classiques et trésors inconnus sont présentés sans préjugé. Les néophytes y trouveront foison de films à voir et les cinéphiles confirmés des analyses et des découvertes surprenantes. On regrettera l’impression de lire, parfois, un catalogue des éditeurs de support physique dont les publicités s’affichent presque à côté des articles consacrés aux films marketés. De la même manière, comme le patrimoine est à la base une affaire de sélection, les critiques sont ultra-majoritairement positives… l’éternel problème de la promotion. On se consolera avec les interviews au ton plus libéré et parfois critique, justement, sur le passé. Pour peu qu’on s’intéresse un peu au cinéma, Revus et corrigés remplit parfaitement son office. L’avenir dira si sa nouvelle formule, plus longue et un peu plus chère (14€ pour 200 pages), continuera dans le même sillon. Félicitations en tout cas à l’équipe de la revue, qui est parvenue à créer un média « grand public » (disons, pour tous les cinéphiles) sans sacrifier la critique proprement dite. Revus et corrigés n°3, printemps 2019, 150 pages © Thibaut Scohier, revue en ligne Karoo,…